近年、AIの進化に伴う爆発的な電力需要の増加が、世界のエネルギー問題を新たなステージへと押し上げています。

その解決策の1つとして、今「核融合発電」に国家レベルの熱い視線が注がれていることをご存じでしょうか?

「地上の太陽」とも呼ばれる核融合発電は、原子力発電が抱える課題を克服し、クリーンで実質的に無尽蔵のエネルギーを生み出す可能性を秘めた、まさに夢の発電方法です。

世界各国が国家の威信をかけて核融合発電の開発競争を繰り広げており、株式市場でも次なる巨大テーマとして注目度が高まり始めています。

本記事では、核融合発電の基本的な仕組みから、日本の注目関連銘柄、そして投資する上で知っておくべき注意点まで徹底解説します。

そもそも核融合発電とは?AI時代を救う「地上の太陽」

「核融合」と聞くと、何か非常に難しく、危険なイメージを持つかもしれません。

しかし、その本質は私たちの最も身近にある「太陽」と同じ原理を利用しています。

まずはなぜ今、核融合発電が必要とされ、どのような仕組みで動くのかを見ていきましょう。

なぜ今、核融合発電が注目されるのか?

核融合発電への期待がこれほどまでに高まっている背景には、現代社会が直面する、避けては通れないエネルギー問題があります。

世界の人口は増え続け、新興国も豊かさを求めています。

豊かな生活には、当然ながら莫大なエネルギーが欠かせません。

しかし、現代文明を支えてきた石油や石炭などの化石燃料は、地球温暖化と資源枯渇という限界に達しているといえます。

一方で、太陽光や風力といった再生可能エネルギーも万能ではありません。

天候に左右されるため、電力を安定して供給し続けるのが難しいという弱点を抱えています。

さらに、近年ではAIの進化がエネルギー問題に拍車をかけています。

AIの学習に必要なデータセンターを稼働させるためには、従来の想定をはるかに超える電力が必要だからです。

こうした状況もあり、現在、世界中で核融合エネルギーの実用化へ向けた開発競争が激化しています。

代表的なプロジェクトとして、日本を含む33の国と地域が協力し、フランスに巨大な実験炉を建設する「ITER(イーター)計画」が進行中です。

一方で、米国や中国などは国家予算を投じて独自の開発を進め、スタートアップ企業も次々と誕生するなど、まさに次世代の覇権をかけた開発競争が激化しているのです。

核融合発電の仕組みをわかりやすく解説

では、核融合発電はどのようにしてエネルギーを生み出すのか、順番に見ていきましょう。

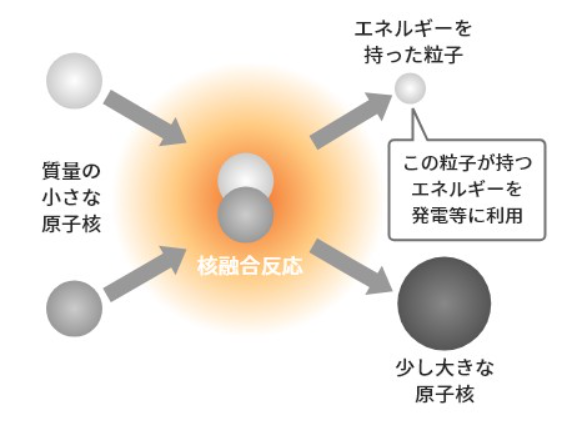

カギとなるのは「核融合反応」です。

核融合反応とは、太陽のエネルギーの源であり、質量の小さな原子の原子核同士が融合して、別の少し大きな原子核となる反応です。

(引用:文部科学省公式Webサイト)

出典:文部科学省公式Webサイト

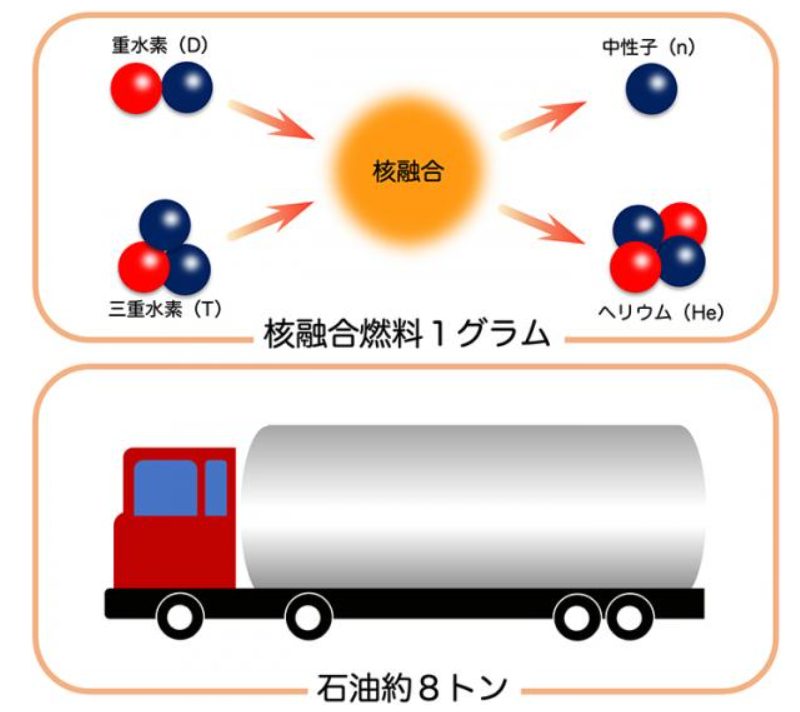

核融合発電の燃料となるのは、海水などから採取できる水素の仲間(重水素や三重水素)です。

これらの燃料を、1億℃以上の超高温状態にすると、物質は原子核と電子がバラバラになった「プラズマ」という状態になります。

この超高温のプラズマを、強力な磁石の力でつくったカゴに閉じ込め、原子核同士を猛烈な勢いで衝突させます。

すると、軽い原子核が「合体」して、少し重いヘリウム原子核に変わります。

これが核融合反応です。

この「合体」の際に、莫大な熱エネルギーが生み出されます。

原子力発電との違い

ここで重要なのが、核融合発電と原子力発電との決定的な違いです。

核融合発電は軽い原子を「合体」させます。

燃料の供給を止めれば反応は止まるため、原理的に暴走事故が起こりません。

一方、原子力発電は重いウラン原子を「分裂」させます。

こちらは連鎖反応を厳密に制御し続ける必要があり、高レベル放射性廃棄物という課題も抱えています。

このように核融合発電は、原子力発電の安全性と環境負荷の課題を根本から解決する可能性を秘めた、新しいエネルギー源なのです。

核融合発電のメリット・デメリットは?夢の技術の光と影

核融合発電には、既存の発電方法の常識を覆す圧倒的なメリットがあります。

しかし、その輝かしい未来像の裏には、乗り越えなければならない巨大な壁、すなわち影の部分も存在します。

投資家には、この光と影の両面を冷静に見つめる視点が不可欠です。

メリット:人類のエネルギー問題を解決する可能性

もし核融合発電が実用化されれば、人類はこれまでのエネルギーの制約から大きく解放される可能性があります。

その3つの大きなメリットを見ていきましょう。

① 燃料は実質「無尽蔵」

核融合の主燃料となる重水素は、普通の海水の中に含まれており、実質的に無尽蔵といえます。

資源の乏しい日本のような国にとって、エネルギー安全保障の観点からも、大きなメリットです。

② 圧倒的なクリーン性能と安全性

発電プロセスで二酸化炭素(CO2)を排出しません。

地球温暖化対策において大きなアドバンテージとなります。

さらに、原子力発電で課題となる高レベル放射性廃棄物を原理的に生み出さない点も、社会的な受容を得やすい大きな強みといえるでしょう。

③ エネルギー効率

核融合発電では、わずか数グラムの燃料から、1世帯が数年間にわたって使用する電力を生み出せるほどの高いエネルギー効率が期待されます。

たった1グラムの燃料の核融合反応から発生するエネルギーは、タンクローリー1台分の石油(約8トン)を燃やしたときと同じだけの熱に相当します。

(引用:国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構)

出典:国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構

デメリット:実用化への険しい道のり

これほど大きなメリットがあるにもかかわらず、なぜすぐに核融合発電は実現しないのでしょうか?

そこには、経済的・技術的な2つの巨大なハードルが存在します。

① 天文学的な開発コスト

まず、プロジェクトのコスト規模が桁違いです。

現在フランスで建設が進む実験炉「ITER」の総工費は、数兆円規模に達するといわれています。

これは国家レベルでの調達が必要な金額であり、莫大な資金をいかに捻出し続けるかが、開発の継続性を左右する大きな課題です。

② 未知の領域に挑む「技術の壁」

最大の難関は、やはり技術的なハードルの高さです。

太陽の中心部をはるかに超える1億℃以上の超高温プラズマを、長時間にわたって安定的に閉じ込め続けなければなりません。

現在の技術では、このプラズマを維持できるのはまだ数秒から数分程度です。

実用的な発電を行うためには、この維持時間を飛躍的に伸ばす技術的なブレークスルーが不可欠です。

【注目5銘柄】日本の核融合発電関連銘柄を徹底分析

核融合発電が壮大な夢である一方、その実現には無数の部品と、極限環境に耐える超高度な技術が不可欠です。

そして、研究の最前線では、日本の企業が世界に対して存在感を示しています。

ここでは、日本の核融合発電関連銘柄の中から注目の5銘柄を紹介し、「強み」と「将来性」を投資家目線で深掘りしていきます。

日立製作所(6501):ITER主要機器で実績。総合力でリード

| 株価 | 4,414円 |

| 時価総額 | 20兆2,230億円 |

| 配当利回り | ー |

| PER(連) | 28.44倍 |

| PBR(連) | 3.47倍 |

| ROE(連) | 10.66% |

東証プライム上場

出所:Yahoo!ファイナンス 2025/10/10時点

日立製作所は日本の核融合発電関連銘柄の中心の1つに位置する企業といえるでしょう。

日立製作所はITER計画において、プラズマを閉じ込める超伝導コイルや、超高圧電源試験施設の製作で大きな貢献をしています。

さらに最近では炉内機器を構成する高耐熱・高精度が要求される重要機器の開発にも成功しています。

加えて、日立製作所は原子力発電プラントをはじめとするさまざまなエネルギーシステムの管理ノウハウを有しています。

核融合発電が実験段階から商用段階へ移行する際には、それらを統合して1つの巨大なシステムとして安定稼働させるノウハウが必要ですが、その点において、日立製作所が持つ実績と総合力は大きく評価されると考えられるでしょう。

ただし、企業の規模が巨大でさまざまな事業を手がけているため、核融合発電事業のみの成長性で株価が評価される銘柄ではない点には注意が必要でしょう。

IHI(7013):核融合炉の心臓部を支える冷却技術

| 株価 | 2,818円 |

| 時価総額 | 3兆512億円 |

| 配当利回り | 0.71% |

| PER(連) | 24.88倍 |

| PBR(連) | 6.09倍 |

| ROE(連) | 26.29% |

東証プライム上場

出所:Yahoo!ファイナンス 2025/10/10時点

重工業の雄であるIHIも、日本の核融合開発を語る上で重要な企業の1つです。

IHIが強みとするのは、1億度の超高温プラズマを閉じ込める核融合炉の心臓部を支える技術です。

核融合炉の要となるのが、強力な磁場を作り出すための巨大な「超伝導コイル」です。

超電動コイルが性能を発揮するには、絶対零度に近い極低温で冷やし続ける必要があります。

IHIは超伝導コイルを冷却するための循環ポンプの開発に成功しITERへ納入しています。

ITERの厳しい基準をクリアしたという事実は、IHIの技術力の高さを証明しています。

ただし、IHIが今後も技術的優位性を保ち続けられるか、という点には注意して長期的な視点で見ていく必要があるでしょう。

浜松ホトニクス(6965):「レーザー核融合」で世界をリード

| 株価 | 1,609円 |

| 時価総額 | 5,135億円 |

| 配当利回り | 2.36% |

| PER(連) | 34.55倍 |

| PBR(連) | 1.54倍 |

| ROE(連) | 7.74% |

東証プライム上場

出所:Yahoo!ファイナンス 2025/10/10時点

静岡県浜松市に本社を構える浜松ホトニクスは、光関連の電子部品や電子機器を製造・販売する企業です。

核融合の実現には、主流の「磁場閉じ込め方式」のほかに、もう1つ「慣性閉じ込め方式(レーザー方式)」というアプローチがあります。

これは、燃料ペレットに超強力なレーザーを瞬時に集中照射し、中心部で核融合反応を起こすというものです。

浜松ホトニクスは、レーザー核融合の分野で高い技術力を保有しており、レーザー核融合の心臓部となる世界最高水準の半導体レーザーモジュールの開発に成功しています。

核融合分野でのレーザー方式の発展には欠かせない企業といえます。

ただし、レーザー核融合はまだ研究開発の段階であり、ITERが進める磁場方式との関係性についても注意が必要です。

古河電気工業(5801):核融合炉の「血管」超電導線材

| 株価 | 9,542円 |

| 時価総額 | 6,743億円 |

| 配当利回り | 1.26% |

| PER(連) | 18.68倍 |

| PBR(連) | 1.99倍 |

| ROE(連) | 9.97% |

東証プライム上場

出所:Yahoo!ファイナンス 2025/10/10時点

光ファイバーや電線で国内トップクラスのシェアを誇る古河電気工業。

古河電気工業が持つ核心技術が、核融合炉の「血管」ともいえる超電導線材です。

1億度のプラズマを閉じ込めるには、超強力な磁場が必要不可欠ですが、その磁場を作り出すコイルの材料が超電導線材です。

英国の核融合発電における有力スタートアップ「トカマクエナジー社」と提携するなど、次世代技術への布石も着々と打っています。

ただし、電線御三家といわれる住友電気工業(5802)やフジクラ(5803)とは、この分野でも激しい競争相手となるため、技術の優位性を確立できるかが重要です。

助川電気工業(7711):極限環境を制する「熱制御」技術

| 株価 | 7,160円 |

| 時価総額 | 420億円 |

| 配当利回り | 0.56% |

| PER(連) | 47.63倍 |

| PBR(連) | 8.21倍 |

| ROE(連) | 16.46% |

東証スタンダード上場

出所:Yahoo!ファイナンス 2025/10/10時点

茨城県に本社を構える助川電気工業は高い「熱制御」技術を誇るメーカーで、熱機器、温度センサー、原子力関連機器などを取り扱っています。

助川電気工業の最大の強みは、長年にわたり原子力分野で培ってきた、高温・高真空といった「極限環境」を制御する独自技術です。

核融合炉の内部でも、これらの技術が生かされると考えられています。

核融合反応から生まれたエネルギーを外部に取り出すための重要部品の試験装置や、炉内の過酷な環境に耐えうる特殊なセンサーなどを開発した実績があります。

これらの技術は、核融合炉が安全かつ安定的に稼働するために重要な技術です。

時価総額が比較的小さな中小型株であるため、日々の株価変動が大きくなる傾向には注意が必要ですが、核融合発電の成長がダイレクトに株価へ反映する可能性がある企業として注目です。

投資する前に必ず確認!核融合発電銘柄の3つの注意点

さて、ここまで核融合発電というテーマと、関連する日本企業を紹介してきました。

しかし、投資の世界は有望なテーマに投資するだけでは勝ち続けることはできません。

安易に高値をつかんでしまう前に、このテーマに潜む3つのリスクを理解する必要があります。

1.技術開発の不確実性という「時間の壁」

まず、最も根本的なリスクは、実用化がいつになるか誰にも断言できないという事実です。

専門家の間でも、実用化は「2050年頃」といわれています。

超長期の開発競争の途中で、技術的な壁にぶつかり計画が大幅に遅延したり、最悪の場合、プロジェクト自体が頓挫したりするリスクは常に存在します。

2.国家間の競争

次に、核融合発電は国家の威信をかけた覇権争いの対象である点を忘れてはなりません。

現在は「ITER」という国際協力の枠組みがありますが、将来どの国の技術が世界標準(デファクトスタンダード)となるかは全くの未知数です。

もし覇権争いが激化し、日本の技術が不利な立場に置かれるようなことがあれば、関連企業の成長シナリオは根底から覆ります。

3.関連事業の「ごく僅かな」売上比率

今回紹介した企業にとって、現時点で核融合関連事業が売上全体に占める割合は、非常に小さいものであるという現実を理解する必要があります。

つまり、これらの企業の株価を動かすのは、当面の間、他の主力事業の業績や市況全体の動向です。

「核融合というテーマ性だけで株価が上がり続ける」ことはありません。

あくまで各企業が持つ数ある事業ポートフォリオの1つとして、冷静に企業価値を分析する視点が不可欠です。

【まとめ】「核融合発電」はゲームチェンジャー

今回は、AI時代の電力危機を救う切り札として期待される「核融合発電」について、その壮大な可能性と、世界で戦う日本の関連企業を解説してきました。

この技術は、人類の未来を左右するゲームチェンジャーといえます。

そして、最前線では日本のものづくり企業が持つ世界最高峰の技術力が、不可欠な役割を果たしていることも事実です。

しかし投資家としては、実用化までの道のりが極めて長く、不確実性に満ちているという現実をよく理解しなければなりません。

短期的な利益を求めるテーマではなく、10年、20年先を見据え、社会課題の解決に貢献する企業を応援するという長期的な視点が求められます。

※本記事内で個別銘柄に言及していますが、当該銘柄を推奨するものではありません。本記事は、投資判断の参考となる情報の提供を目的としており、投資勧誘を目的として作成したものではございません。また、将来の投資成果を保証するものでもございません。銘柄の選択、投資の最終決定はご自身のご判断で行ってください。

『』の口コミ

口コミ一覧